電気自動車を非常用電源として活用するニーズが高まる中、「日産 リーフ 蓄電池 代わり 非常用 電源」と検索する方が増えています。中でも、中古リーフ 蓄電池代わりとしての利用や、リーフ 蓄電池として使う方法に関心を持つ方が多く見られます。本記事では、リーフ 蓄電池 V2Hを中心に、給電 方法、リーフから電気を取り出す技術、リーフ 電源 コンセントの仕組みまで幅広く解説します。

実際のリーフ 蓄電池代わり ブログの事例や、リーフバッテリー 蓄電池 自作のアイデア、リーフ 廃車 蓄電池の再活用、さらにはリーフ 蓄電池 再利用によるコスト削減の可能性にも触れています。また、リーフ 蓄電池 容量の違いや、リーフ v2h バッテリー劣化の影響、日産リーフ v2h 価格や導入時の注意点など、初めての方でも理解できるよう丁寧にまとめています。

「日産リーフ 蓄電池代わり」や「日産 リーフ 給電システム」に関心がある方に向け、安心して導入を検討できるよう、実用的かつ具体的な情報をお届けします。

記事のポイント

-

日産リーフを家庭用蓄電池として使う方法

-

V2H機器による非常用電源としての仕組み

-

中古リーフや廃車バッテリーの再利用の実態

-

導入コストやバッテリー劣化に関する注意点

日産リーフ蓄電池代わり活用法

-

中古リーフ 蓄電池代わりの実態

-

リーフ 蓄電池として使う方法

-

リーフ 給電 方法とその仕組み

-

リーフから電気を取り出す技術

-

リーフ 蓄電池 容量の目安とは

-

日産リーフ 蓄電池代わりの注意点

中古リーフ 蓄電池代わりの実態

現在の私は、中古の日産リーフを家庭用蓄電池の代わりとして活用する事例が増加していることに注目しています。その理由として、中古車市場での価格が手頃になっていること、そして電気自動車のバッテリーが持つ大容量の蓄電機能が、一般家庭での使用にも十分対応できる点が挙げられます。

例えば、購入価格が大幅に下がった旧型リーフを手に入れ、これを災害時の非常用電源として利用する家庭が増えています。特に太陽光発電パネルと併用することで、昼間に発電した電力を夜間にリーフへ蓄電し、必要に応じて家電へ給電するというエコで効率的な生活スタイルが実現されています。

また、中古リーフはすでに走行済みであるため、新車に比べて初期費用が抑えられる点も見逃せません。蓄電池単体を購入するよりも、車両としての機能を持ちながら電力供給源としても使えるという利点があります。このようなハイブリッドな使い方は、電力の自給自足を目指す家庭や、災害対策を考える層にとって非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

さらに、実際に活用している人の体験談やノウハウがインターネット上でも多く見られるようになってきており、導入のハードルも徐々に下がってきています。中古リーフを蓄電池代わりにする流れは、今後さらに拡大していくと考えられます。

リーフ 蓄電池として使う方法

ここでは、日産リーフを家庭用の蓄電池として活用する方法について詳しく解説します。なぜなら、電気自動車のバッテリーは、もともと大容量の電力を貯めて放出する設計となっており、構造的に家庭用蓄電池と非常によく似ているからです。

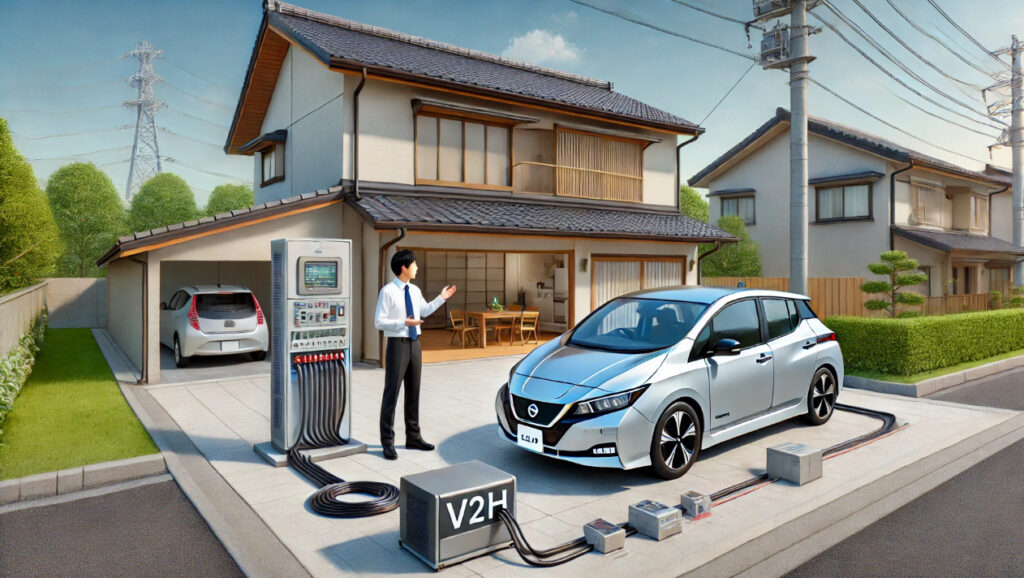

このため、リーフを住宅用電源として活用するには、V2H(Vehicle to Home)という技術を用います。これは車と住宅の電力システムをつなぐ装置で、日産リーフのようなEVに蓄えられた電力を家庭内に供給することができます。具体的には、「リーフ・トゥ・ホーム」などのV2H機器を設置することで、EVから家庭へ電力を供給する双方向のエネルギーの流れを実現できます。

また、これにより家庭で使用する電力の一部、あるいは全てをEVからの供給でまかなうことができ、停電時には非常用電源としても機能します。例えば、照明、冷蔵庫、Wi-Fiルーターなどの生活に欠かせない家電を、数時間から数日にわたって安定して稼働させることが可能です。

さらに、太陽光発電と組み合わせることで、日中に発電した電気をリーフに蓄電し、夜間や停電時に使用するといった効率的なエネルギー運用が可能になります。こうしたシステムは、電力会社への依存度を減らし、災害時の安心感にもつながります。

このように、リーフを蓄電池として使うことで、エネルギーの自給自足を目指すライフスタイルにおいて、大きな役割を果たすことができるのです。

リーフ 給電 方法とその仕組み

これを理解するには、日産リーフがどのような仕組みで家庭に給電するのかを詳細に知る必要があります。リーフは走行用の電気を貯めておくバッテリーを搭載しており、その蓄電池から家庭に電力を供給するためには専用の装置が必要になります。その装置が、V2H(Vehicle to Home)と呼ばれる双方向給電システムです。

このV2H機器は、リーフと家庭の電力システムをつなぐインターフェースとして機能し、リーフの高電圧DC電流を家庭用のAC電流に変換する役割を担います。例えば、日産が提供する「リーフ・トゥ・ホーム」という製品は、リーフに搭載されたバッテリーの電力を家庭に安全に供給するための装置として多くの家庭で利用されています。

実際の給電方法としては、まずV2H機器を自宅の電力分電盤に接続し、そこからリーフへと接続します。停電時などは、自動的にリーフからの電力供給に切り替わる設定も可能です。これにより、リーフに蓄えられた電力を家庭全体、または指定した回路に供給することができます。

さらに、V2Hシステムには充電機能も含まれているため、家庭の電力を使ってリーフを充電することも可能です。このような双方向の電力の流れを活用することで、電力需要のピークシフトや、再生可能エネルギーと組み合わせた効率的な電力利用が実現できます。特に災害時には、貴重な電力供給源としてその価値を発揮します。

このように、リーフの給電方法は一見複雑に思えるかもしれませんが、V2H機器を導入することで家庭用電力としてスムーズに活用することが可能となります。

リーフから電気を取り出す技術

多くの読者が疑問に感じる点は、どうやって日産リーフの車載バッテリーから電気を取り出し、家庭で使用できるようにするのかという技術的な部分です。これを実現するためには、専用のV2H(Vehicle to Home)機器や双方向充電器が不可欠です。

V2H機器は、リーフに蓄えられた高電圧の直流電力(DC)を、家庭用の交流電力(AC)に変換するためのインバーター技術を備えています。特に、日本国内ではCHAdeMO(チャデモ)という急速充電規格が広く採用されており、これに対応したV2H装置を利用することで、安全かつ効率的に電力の供給と充電を行うことが可能になります。

例えば、日産の純正V2H機器では、リーフのバッテリーと家庭の分電盤を接続し、家の複数の電化製品に一斉に電力を供給することができます。また、機器によっては給電の自動切り替え機能が搭載されており、停電時には数秒以内にリーフからの給電に切り替わる仕組みもあります。

さらに、これらの技術は今後のスマートホームやエネルギーマネジメントシステムとの連携も視野に入れた設計となっており、家庭内の消費電力を最適にコントロールする役割も果たします。例えば、太陽光発電と連携させて発電・蓄電・給電を自動で切り替えるような運用も現実のものとなっています。

このような技術革新により、EVのバッテリーを単なる移動手段の電源としてだけでなく、住宅全体を支える電源として活用することが可能となっています。リーフの電力を取り出す技術は、エネルギーの有効活用という視点からも、ますます重要性を増していくことでしょう。

リーフ 蓄電池 容量の目安とは

このとき、日産リーフの蓄電池容量を正確に把握しておくことは、非常に重要なポイントです。なぜなら、使用可能な電力量を事前に理解しておくことで、どのような家電をどれだけの時間使用できるのかを計画的に見積もることが可能になるからです。

例えば、初期型のリーフでは24kWhの容量があり、これは照明・テレビ・冷蔵庫などの基本的な家電をおよそ1〜2日稼働させる程度の電力量に相当します。中期モデルでは30〜40kWhに増加しており、より長時間の使用や、電子レンジ、エアコンなどの消費電力が大きい家電の併用にも対応できるようになっています。そして最新型のリーフでは、最大で60kWhの大容量バッテリーを搭載しており、これは停電時のバックアップ電源として、さらには太陽光発電との併用で、ほぼ自給自足の電力運用も可能にする性能です。

このような容量の違いは、どのモデルを選ぶかによって給電可能な時間や用途が大きく変わることを意味しています。加えて、実際に利用できる容量はバッテリーの劣化度合いや設定にも影響されるため、理論値よりやや少なく見積もるのが現実的です。

したがって、日常的に使いたい家電の種類や災害時に維持したいライフラインの範囲を明確にしたうえで、それに見合ったリーフのモデルと容量を選ぶことが非常に重要になります。容量の目安を理解することが、リーフを蓄電池代わりに使う際の第一歩となるでしょう。

日産リーフ 蓄電池代わりの注意点

ただし、リーフを蓄電池代わりに活用する際には、いくつかの重要な注意点があります。最も大きな課題のひとつは、車両に搭載されているバッテリーの劣化です。リチウムイオン電池は充放電を繰り返すごとに徐々に性能が低下するため、使用年数や走行距離が長い車両では、カタログスペック通りの電力を引き出すことが難しくなります。特に中古車として購入する場合は、バッテリーの状態を事前にチェックすることが極めて重要です。場合によっては、バッテリーの交換やリファービッシュ(再生)を検討する必要も出てきます。

さらに、リーフから家庭へ電気を供給するには、V2H(Vehicle to Home)システムが欠かせませんが、この導入にも高額な初期投資が伴います。V2H装置自体が50万〜100万円ほどの費用を要するうえ、設置工事や電気工事士による施工も必要です。これに加えて、家庭の分電盤や電気配線の一部改修が必要になるケースもあるため、トータルで考えるとかなりの費用がかかる可能性があります。

また、自治体の補助金や国の支援制度などを活用することで費用負担を軽減することはできますが、地域によって制度の有無や金額が異なるため、事前のリサーチが欠かせません。さらに、補助金の申請には期限や条件が設けられていることが多く、準備や手続きにも手間がかかります。

このように、リーフを蓄電池代わりとして使うためには、バッテリーの劣化リスクと装置導入にかかるコスト、そして制度活用の手続きといった複数のハードルがあります。そのため、メリットだけに目を向けるのではなく、こうした注意点もしっかり把握したうえで、慎重に検討することが重要です。

非常用電源としてのリーフ活用

-

リーフ 蓄電池 V2Hの仕組み

-

リーフ v2h バッテリー劣化問題

-

日産リーフ v2h 価格の相場

-

リーフ 蓄電池 再利用のメリット

-

リーフ 廃車 蓄電池の可能性

-

リーフバッテリー 蓄電池 自作事例

-

リーフ 蓄電池代わり ブログ事例紹介

リーフ 蓄電池 V2Hの仕組み

言ってしまえば、V2H(Vehicle to Home)は日産リーフを非常用電源として使う際の中核をなす技術であり、これを導入することで家庭に電力を供給するための柔軟な手段を得ることができます。この技術の仕組みとしては、まずリーフのバッテリーに蓄えられた電力を、V2H機器を通して家庭の分電盤へと供給する構成になっています。

このようなシステムは、非常時の停電対策として特に有効で、例えば災害時に地域全体が停電したとしても、リーフのバッテリーを利用して冷蔵庫や照明、スマートフォン、ノートパソコンなどのライフラインを一定期間維持することが可能です。V2Hの導入により、家の中の特定の回路に対して電力を優先的に供給する設定ができるため、必要最小限の電力消費に絞って計画的な使用が可能になります。

さらに、V2H機器によっては双方向給電が可能であり、日中は太陽光発電で発電した電力をリーフに充電し、夜間はリーフから家へ給電するという運用も実現できます。このため、非常時に限らず、日常生活における電力コストの最適化やピークシフトにも大きく貢献します。

また、最新のV2Hシステムでは、リーフにどれだけ電力を残すかをユーザーが細かく設定できる機能もあり、日常の走行用バッテリー残量を確保しつつ給電を行うといった柔軟な制御も可能です。これにより、電気自動車が単なる移動手段を超えて、生活インフラの一部としての役割を果たすことができます。

このように、V2Hは災害対策だけでなく、環境負荷軽減やエネルギー自立型の生活スタイルに向けた重要な技術であると言えるでしょう。

リーフ v2h バッテリー劣化問題

もちろん、バッテリー劣化の問題も無視できません。リチウムイオンバッテリーは化学的な性質上、使用とともに少しずつ性能が低下していきます。これは日産リーフに限ったことではありませんが、特に中古車としてV2H目的で導入を検討している場合には、バッテリーの劣化度合いが非常に重要な判断材料となります。

例えば、初期のリーフ(2011〜2013年モデル)では、5年ほどの使用でフル充電時の容量が20%近く低下することも珍しくありません。このバッテリー容量の減少は、非常用電源としての給電時間や使える電力量に直結するため、導入後に思ったような効果が得られないリスクもあります。

さらに、劣化したバッテリーは、外気温や使用環境の影響を受けやすくなり、気温の低い冬場にはさらに性能が下がる傾向があります。このような状態では、安定した電力供給が難しくなる可能性もあるため、使用前の評価と定期的なメンテナンスが欠かせません。

そのため、中古リーフを選ぶ際は、ディーラーや専門業者に依頼して「SOH(State of Health=健康状態)」の診断結果を確認することが重要です。SOHは新車時のバッテリー性能を100%としたときの現在の性能を示す指標で、これが80%を下回るようであれば、長期的な運用には適さない可能性があります。

このように、V2H用途でリーフを活用する際には、バッテリーの劣化具合を正確に把握し、必要に応じてバッテリー交換や補助電源の導入なども視野に入れておくべきです。

日産リーフ v2h 価格の相場

多くは、V2H機器を含む日産リーフの導入にかかる費用を気にしているはずです。これは、車両本体の購入価格に加えて、V2H装置の費用や設置工事にかかる金額が比較的高額であるためです。相場として、V2H機器本体はおおよそ50万円から100万円程度で、メーカーや機能によって価格差があります。さらに、電気工事士による設置作業や分電盤の改修が必要になることもあり、その費用が10万円〜30万円ほど追加される場合もあります。

例えば、最新モデルの新車とV2H機器をフルセットで導入した場合、全体のコストが150万円を超えることもあります。太陽光発電との組み合わせを考慮すると、さらに初期投資がかさむことになります。一方で、中古車を活用すれば、車両価格を抑えることができ、V2H機器だけを新しく導入するという方法でコストを削減することが可能です。中古のリーフは状態や年式にもよりますが、50万円以下で購入できることもあり、全体の導入費用を100万円以内に収める事例も少なくありません。

また、自治体によってはV2H機器の導入に対する補助金制度が用意されている場合があり、条件を満たせば数十万円の補助が受けられる可能性もあります。こうした制度を活用すれば、より現実的な価格で導入できることになります。

このように、導入のパターンや車両の選び方によって価格は大きく変動しますが、事前に見積もりを取り、長期的なコストとメリットのバランスをしっかり考慮することが重要です。

リーフ 蓄電池 再利用のメリット

このように考えると、使用済みリーフのバッテリーを再利用するという選択肢は、非常に実用的で意義深いものです。なぜなら、新たに高価な蓄電池システムを購入することなく、すでに存在するバッテリーを有効活用することで、初期投資を大幅に抑えることができるからです。

また、環境への負荷を低減できるという観点からも再利用の意義は大きく、廃棄されるはずだったバッテリーを第二の用途として活用することで、資源の無駄を防ぎ、持続可能な社会の実現に寄与します。これは、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現にもつながる重要なステップです。

例えば、すでに多くの企業や自治体が、リーフの使用済みバッテリーを住宅用のバックアップ電源、または災害時の非常用電力源として再利用するプロジェクトを進めています。さらに、電力網に依存せずに生活する「オフグリッド住宅」では、こうした中古バッテリーが太陽光発電と組み合わされ、自律型の電力供給を実現するための中核として活躍しています。

加えて、再利用バッテリーは新品の家庭用蓄電池よりも圧倒的に安価で入手できる場合が多く、コストパフォーマンスの面でも非常に魅力的です。導入の障壁が比較的低いため、個人宅だけでなく小規模事業所などでも利用が広がり始めています。

このように、リーフのバッテリー再利用には環境面・経済面の両方で多くのメリットがあり、今後さらに注目されていく技術といえるでしょう。

リーフ 廃車 蓄電池の可能性

ここから、廃車になった日産リーフのバッテリーを再利用する動きが国内外で徐々に広がってきています。リーフは量産型EVとして長い歴史を持ち、多くの車両が役目を終え廃車となっていますが、その中にはバッテリーがまだ使用可能な状態で残っている車両も少なくありません。これは、車両としては使用できなくなったとしても、バッテリーユニットの性能が一定以上であれば、家庭用や産業用の蓄電池として再活用できる可能性があるためです。

例えば、廃車処理の過程でリーフのバッテリーを取り出し、これを整備・検査したうえで再利用する企業が登場しています。これらの企業では、住宅用の蓄電池ユニットとして再構成したり、太陽光発電システムと組み合わせてオフグリッド電源として販売したりするケースもあります。再利用に際しては、安全性を確保するための絶縁チェックやBMS(バッテリーマネジメントシステム)の再設定が行われます。

さらに、企業だけでなく自治体や研究機関でもこうしたバッテリー再利用の取り組みが進められており、災害時の非常用電源や、公共施設におけるバックアップ電源としての導入が検討・実施されています。このような再利用モデルは、従来は廃棄対象とされていたバッテリーに新たな価値を見出すものであり、資源の有効活用という観点でも非常に重要な意味を持ちます。

このような動きは、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現を後押しするものであり、限りある資源を最大限に活かすという考え方に沿った取り組みと言えるでしょう。特に今後、EVの普及に伴って大量の廃車が発生することを見据えたとき、このような再利用技術と仕組みの整備はますます求められていくことになります。

リーフバッテリー 蓄電池 自作事例

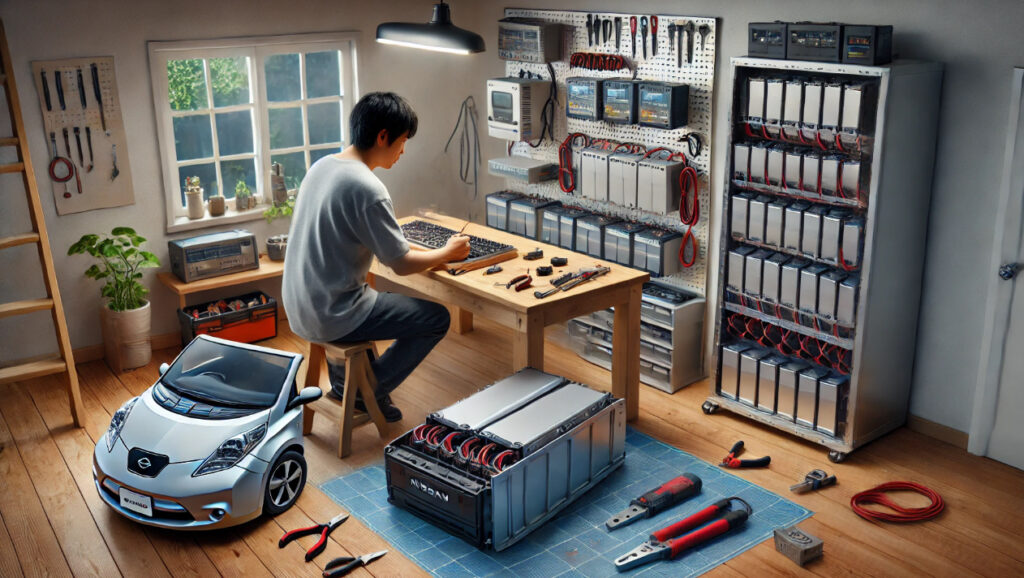

例えば、自作でリーフバッテリーを取り出し、家庭用の蓄電システムとして再構築しているユーザーも一定数存在します。この方法には市販の蓄電池製品にはない柔軟性があり、自身の用途に合わせた容量や出力の調整、設置場所の自由度があるというメリットがあります。

自作事例の多くでは、リーフから取り外したバッテリーモジュールを専用の筐体に収め、インバーターや充電制御装置と組み合わせて、家庭用100V/200V電源として使えるように配線されています。こうしたシステムは、オフグリッド生活やキャンプ場、農地など、電力インフラが整っていない環境でも役立つ例が報告されています。

ただし、こうした自作には電気工学の深い知識が必要であり、回路設計・安全基準・放電制御など高度な作業を伴います。たとえば、過放電や過充電を防ぐBMS(バッテリーマネジメントシステム)の設計を怠ると、バッテリーの劣化が早まったり、最悪の場合発煙や火災といった事故を招く可能性があります。

実際、一部の事例では技術者出身の個人が実験的に構築しており、使用には自己責任が伴うことも明確にされています。そのため、こうしたシステムを導入したい場合は、必ず電気工事士などの有資格者と連携し、技術と安全性の両面から十分に検討する必要があります。

このように、自作の蓄電池システムは魅力的な選択肢ではありますが、安易に真似するのではなく、知識と経験、そして安全への配慮が伴った上でこそ初めて成り立つものです。

リーフ 蓄電池代わり ブログ事例紹介

逆に言えば、実際に日産リーフを蓄電池代わりとして活用しているユーザーのブログ記事を読むことで、導入時の具体的な流れや留意すべきポイントを把握しやすくなります。これらのブログには、専門家による公式な情報とは異なり、実際に直面した課題や工夫、費用の内訳などがリアルに書かれている点が特徴です。

例えば、リーフとV2H機器の選定理由や、施工業者とのやり取り、設置工事にかかった日数や費用の詳細など、実際の家庭での導入プロセスを写真付きで丁寧に紹介しているブログもあります。中には、導入後の電気代の変化をグラフで公開している記事や、太陽光発電との連携による実用的な運用方法を記録している例もあります。

また、停電時の使用感や、リーフからの給電がどの程度家庭の電力をまかなえたか、どの家電が使用可能だったかといった実践的なレポートも非常に参考になります。こうした体験談は、実際に導入を検討している方にとって、理論ではなく現実に即した判断材料となります。

さらに、ブログのコメント欄やSNSとの連携を通じて、他の読者との情報交換やアドバイスのやり取りができることもあり、初心者にとって心強い支援ツールとなり得ます。こうして得られる情報は、カタログスペックや販売ページだけでは得られない、実用性に富んだ生きた情報です。

このように、実際の利用者が記録したブログ記事は、リーフを蓄電池代わりに使いたいと考える読者にとって、非常に貴重な判断材料となるでしょう。

記事のポイントまとめ

-

中古リーフは蓄電池代替としてコスト面で優れている

-

災害時の非常用電源として信頼性が高い

-

V2Hシステムにより家庭との電力連携が可能

-

双方向充電で太陽光発電との相性が良い

-

モデルごとにバッテリー容量が異なり選択肢が多い

-

バッテリー劣化の確認は導入前に必須

-

導入コストは高めだが補助金活用で負担軽減できる

-

廃車リーフのバッテリーも再利用可能

-

再利用により資源の有効活用が期待できる

-

自作ユーザーも存在しカスタマイズ性が高い

-

感電や火災リスクへの対策が重要

-

ブログ事例から現実的な運用情報が得られる

-

バッテリーの健康状態(SOH)の把握が鍵となる

-

専用機器導入で停電時も安定した給電が可能

-

EVが生活インフラの一部として機能する時代になってきている

🚗 日産リーフについてもっと知りたい方へ