電気自動車の普及とともに、多くのドライバーが注目しているのが「急速充電」です。しかし、「電気 自動車 急速 充電 デメリット」と検索する方が増えているように、その便利さの裏にある問題点も気になるところです。本記事では、急速充電と通常充電の違いをはじめ、ev 急速充電によるバッテリー劣化や料金面での注意点を詳しく解説します。

スマホの充電と比較されることの多い急速充電と普通充電の違いにも触れながら、それぞれの充電方法がどのように電気代や車両寿命に影響を与えるのかを整理します。また、急速充電のやり方やかかる時間、ev急速充電スタンドの料金、そして連続して充電する場合のリスクについても実例を交えて紹介。さらに、意外と知られていない普通充電が無料で使える施設の情報も取り上げ、コストを抑える工夫についてもご案内します。

この記事を通して、電気自動車ユーザーが安心して充電を選べるよう、実用的な知識を提供していきます。

記事のポイント

-

急速充電がバッテリー劣化に与える影響

-

急速充電と普通充電の違いや使い分け方

-

急速充電にかかる料金や電気代の仕組み

-

急速充電を安全かつ効率的に使う方法

電気自動車の急速充電にはどのようなデメリットがあるのか

-

急速充電と通常充電の違いを理解しておこう

-

evの急速充電がバッテリー劣化に与える影響

-

電気自動車の急速充電料金について知っておくべきこと

-

急速充電と普通充電の違いをスマホの例で考える

-

電気自動車で急速充電を行う正しいやり方

-

急速充電を30分利用した際の料金目安

急速充電と通常充電の違いを理解しておこう

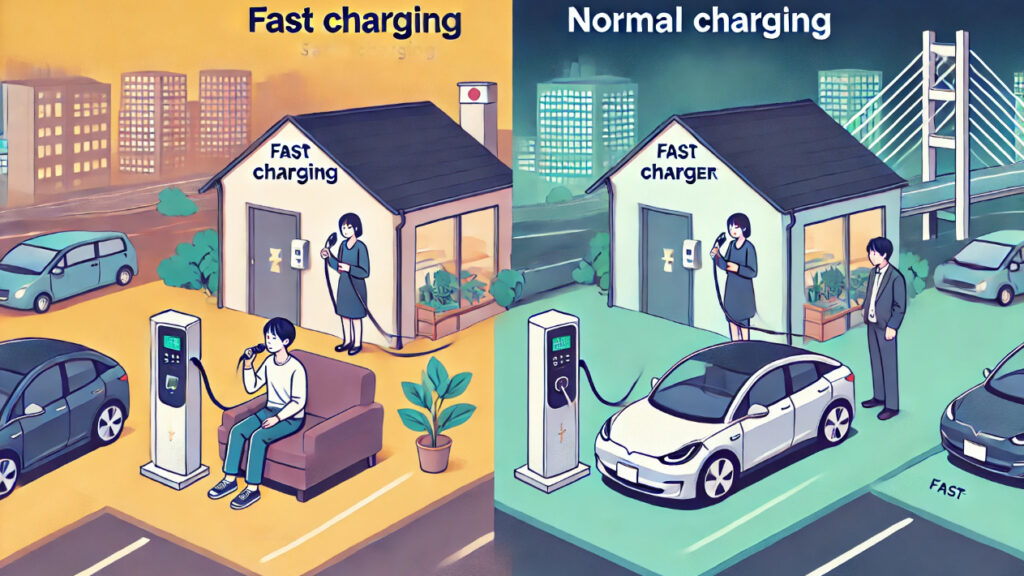

現在の私は、急速充電と通常充電の違いについて正しく理解しておくことが、電気自動車を効率的かつ長く活用するための重要な知識だと考えます。急速充電とは、その名の通り短時間で電力を補給できる充電方式であり、外出先などで急いで充電したいときには非常に便利です。一方、通常充電は時間がかかるものの、コストが低く、バッテリーへの負担が少ない点が特徴です。

例えば、通常充電は家庭用のコンセントや専用の充電器を使い、夜間など長時間にわたってゆっくりと電力を蓄える方法です。これに対し、急速充電は高速道路のサービスエリアや一部の商業施設などに設置された高出力の充電スタンドを利用し、短時間で一気に充電を行います。これによって移動中の時間を大幅に節約できますが、その分、電気料金が高めに設定されていたり、繰り返すことでバッテリーの劣化が進んだりする可能性があります。

このため、急速充電は便利な反面、頻繁な使用には注意が必要であり、状況に応じて通常充電とうまく使い分けることが求められます。特に日常的な充電には通常充電を活用し、急ぎの際や長距離移動中にのみ急速充電を使うといった使い方が、バッテリーの寿命や経済性を考慮した賢い方法だと言えるでしょう。

evの急速充電がバッテリー劣化に与える影響

このように言うと驚くかもしれませんが、急速充電を頻繁に行うとバッテリーの劣化が早まる恐れがあります。なぜなら、バッテリーは高温状態や急激な電流の変化に弱く、それらの条件が急速充電時に発生しやすいからです。特にリチウムイオン電池は熱に敏感であり、急激な充電によって内部温度が上昇することで化学的な劣化が進行する可能性があります。

例えば、同じ車種の電気自動車でも、普段から自宅での通常充電を中心にしている車両と、外出先で急速充電をメインに使用している車両では、数年後のバッテリー性能に明らかな違いが見られることがあります。具体的には、急速充電ばかりを繰り返すと、満充電までの時間が短縮されていく一方で、走行距離が目に見えて減少するケースもあります。

このため、バッテリーの長寿命化を考えるのであれば、日常的な利用においてはできるだけ通常充電を優先するのが望ましいと言えます。さらに、可能であればバッテリーの温度管理や充電回数の記録を行うことで、バッテリーの劣化を予防しやすくなります。長く快適にEVを使い続けるためには、こうした小さな積み重ねが重要になるのです。

電気自動車の急速充電料金について知っておくべきこと

それでは、電気自動車の急速充電にかかる料金はどうなのでしょうか。多くの場合、急速充電は通常充電よりも高額に設定されています。その理由は、急速充電器自体の設備コストが高く、定期的なメンテナンス費や高出力電力供給のための基本料金など、様々な運用コストが上乗せされているためです。

例えば、30分の急速充電で数百円から千円程度の費用がかかることがありますが、これに加えて、非会員利用者には割増料金が適用されるケースもあります。特に高速道路のサービスエリアにある充電ステーションでは利便性が高い分、料金設定もやや高めとなっている傾向があります。会員登録や月額プランの利用により割安になる場合もありますが、それでも通常充電と比べると1回あたりのコストは高くなります。

このため、経済性を重視するのであれば、日常的な充電はできるだけ家庭の通常充電を利用し、急速充電は旅行や急ぎの移動時に限定するなど、用途に応じて充電方法を選ぶ工夫が必要です。特に通勤や買い物といった日常利用で毎回急速充電を行うと、月々の充電費用が積み重なり、ガソリン車よりも高くつくことすらあります。コストを抑えるためには、プランの見直しや充電タイミングの調整が重要になります。

急速充電と普通充電の違いをスマホの例で考える

言ってしまえば、EVの急速充電と普通充電の違いは、スマホの充電方法と非常によく似ています。スマホを例に取ると、急速充電は短時間で充電が完了する反面、繰り返すことでバッテリーに負荷がかかり、長期的には劣化を早める原因になります。EVにおいても同様に、急速充電は便利である一方、バッテリーの温度上昇や内部の化学反応を加速させるため、頻繁に行うと寿命を縮める可能性があるのです。

例えば、外出先でバッテリー残量が少ないときや、急ぎで移動する必要がある場合には急速充電が非常に役立ちます。しかし、それを毎日のように繰り返すと、スマホと同様にバッテリー性能の低下を招きかねません。特に急速充電中は高出力の電流が流れるため、バッテリー内部の温度が上がりやすく、その熱が劣化を進める原因になります。

一方で、就寝中や駐車中など時間に余裕がある場合には、ゆっくりと充電できる普通充電を利用する方がバッテリーに優しく、結果的に長持ちします。スマホでも、寝ている間に通常の充電器でゆっくり充電した方が安心だと感じるのと同様に、EVも日常使いでは普通充電を中心に考えるべきです。こう考えると、使用シーンに応じて急速充電と普通充電を賢く使い分けることが、バッテリーの健康を保つ鍵となるでしょう。

電気自動車で急速充電を行う正しいやり方

ここでは、電気自動車の急速充電のやり方をできるだけわかりやすく解説します。まず最初に、充電スタンドのある駐車スペースに車を停め、車体側面や前方などに設置されている充電ポートの位置を確認します。充電ポートのカバーを開けたら、急速充電用の専用ケーブルをしっかりと接続します。このケーブルはスタンドに備え付けられているのが一般的です。

接続後は、スタンドの操作パネルに進みます。多くの充電スタンドでは、画面表示に従って支払い方法を選択し、会員カードをかざす、もしくはアプリと連動させるなどして認証を行います。支払い方法には、プリペイドカード、クレジットカード、アプリ連携の支払いなど複数の選択肢があります。

その後、充電時間や希望する充電容量を選んでから、充電を開始します。急速充電では通常、20〜30分程度でバッテリーの80%ほどを充電できるよう設計されています。ただし、車種やバッテリー残量によって時間は前後します。

なお、急速充電スタンドは種類が多く、CHAdeMOやコンボ方式(CCS)など規格が異なる場合があります。初めて利用する場合は、車両が対応している規格を事前に調べておくと安心です。また、充電スタンドによっては、事前の会員登録や専用アプリのインストールが必要なケースもあるため、公式サイトなどで利用方法を確認しておくことをおすすめします。

急速充電を30分利用した際の料金目安

このため、急速充電を30分利用した際の料金を把握しておくことは非常に重要です。急速充電は、時間を節約できる大きな利点がある一方で、コスト面での負担が高くつく場合もあるからです。実際、急速充電スタンドの料金はスタンドの設置場所や運営会社によって大きく異なり、1回30分の利用で数百円から1000円以上かかるケースも少なくありません。

料金体系も多様で、時間ごとの料金制や電力量(kWh)に応じた従量制、あるいはその両方を組み合わせた形式が採用されている場合があります。また、非会員と会員で料金が異なることも一般的で、非会員の場合は同じ時間でも割高に設定されていることが多いです。会員登録をすれば割安になることがありますが、月額基本料金が発生するプランもあるため、利用頻度とのバランスを考えて選ぶ必要があります。

さらに、長距離移動を想定して複数回の急速充電を行う場合、1日あたりの充電コストが数千円に達する可能性もあります。特に高速道路のサービスエリアなどでは利便性が高い分、料金が相対的に高めになる傾向があります。これらの点を踏まえ、出発前に充電場所の情報を調べ、おおよその充電料金を見積もっておくことが、予算管理のうえでも重要です。

加えて、アプリやウェブサイトを活用してリアルタイムの料金情報や空き状況を確認することで、無駄な待ち時間や費用を避けることができます。急速充電の利便性を活かしつつ、賢く計画的に利用することで、充電コストの最適化が図れるでしょう。

電気自動車で急速充電を行う際に注意すべきポイント

-

電気自動車の普通充電が無料で利用できるケースとは

-

電気自動車の急速充電にはどれくらい時間がかかるのか

-

急速充電と普通充電で電気代はどう違うのか

-

電気自動車で急速充電を連続使用する際の注意点

-

evの急速充電スタンドの料金体系を理解しよう

-

急速充電はやばい?その理由と正しい理解

電気自動車の普通充電が無料で利用できるケースとは

多くの公共施設では、電気自動車の普通充電が無料で提供されているケースがあります。これは、再生可能エネルギーの普及やCO2排出量削減を促す取り組みの一環として実施されており、EVユーザーにとっては大きなメリットです。とくに、自治体が設置する公共施設や、大型ショッピングモール、観光地の駐車場などでは、来場者サービスの一環として普通充電器を無料開放していることがあります。

例えば、ある地方自治体では、市役所や図書館、公共体育館などに無料の普通充電スタンドを設置し、地域住民のEV利用を後押ししています。また、一部のショッピングモールでは、買い物中に無料で充電できるようにすることで集客力の向上を図っており、利用者にとっても駐車中にエネルギー補給ができるため非常に便利です。

ただし、これらの無料サービスには利用時間に制限があったり、1台あたり1日1回までなどのルールが設けられていたりする場合があります。さらに、充電器の種類や対応車種が限られていることもあるため、事前に設置施設の公式情報を確認しておくと安心です。無料であるからといって無制限に利用できるわけではないため、他の利用者との共存やマナーにも配慮することが大切です。

電気自動車の急速充電にはどれくらい時間がかかるのか

一方で、電気自動車の急速充電にかかる時間は短いのが特徴です。多くの急速充電スタンドでは、バッテリー残量が少ない状態からおおよそ20〜30分で80%程度まで充電が可能となっています。これは、急速充電が短時間で大量の電力を供給する仕組みであることに起因しています。

ただし、この時間はあくまで目安であり、実際には車種、搭載されているバッテリー容量、充電器の出力レベル、さらには気温やバッテリーの劣化具合など、さまざまな条件によって前後します。例えば、寒冷地ではバッテリーの反応速度が低下するため、同じ充電スタンドを使っても所要時間が長くなる場合があります。

また、一部の高性能なEVや新型モデルでは、より高出力の急速充電に対応しているため、15〜20分で80%に達するケースもあります。一方で、旧式の車両では充電速度が制限されていることがあり、急速充電スタンドを使用しても効果的な充電が行えない可能性もあるため、事前に車両の仕様を確認することが大切です。

高速道路のサービスエリアなどでは、移動中にできるだけ短時間で充電を済ませたいというニーズが高いため、急速充電の時間的メリットは非常に大きなものとなります。したがって、急速充電を有効活用するためには、自身の車両の特性を理解した上で、適切なタイミングと場所での充電を計画的に行うことが重要です。

急速充電と普通充電で電気代はどう違うのか

ここで、急速充電と普通充電の電気代について詳しく見てみましょう。通常、家庭で行う普通充電は夜間の割安な電力プランを活用できるため、電気料金を大幅に抑えることが可能です。とくに、電力会社が提供する「夜間割引プラン」や「時間帯別料金プラン」などを活用すれば、1kWhあたりの単価が10円台に収まることもあります。このため、自宅での普通充電は、経済的かつ安定した充電手段として非常に有効です。

一方で、急速充電は主に商業施設や高速道路のサービスエリアなどに設置されたスタンドで行うことが多く、電気代はそれに比例して割高になる傾向があります。たとえば、1回あたりの充電で1kWhあたり40円〜60円程度かかることが一般的で、充電時間が30分程度でも数百円から千円近くに達するケースもあります。急速充電には設備の設置や運用にかかるコストが反映されているため、どうしても単価が高くなってしまうのです。

このように考えると、EVをより経済的に運用するには、充電場所と時間帯を工夫することが鍵となります。たとえば、日常的な充電は家庭での普通充電を基本とし、外出時や長距離移動中に限って急速充電を利用するという使い分けが理想的です。また、電力消費のピーク時間帯を避けて深夜に充電することで、電気代をさらに節約することができます。充電に関する情報を日頃からチェックしておくことで、より賢く電気自動車を活用できるでしょう。

電気自動車で急速充電を連続使用する際の注意点

ただし、電気自動車で急速充電を連続して行うのは注意が必要です。なぜなら、バッテリーに過度な負荷がかかるだけでなく、充電中に発生する熱によって内部温度が上昇し、それが充電効率の低下や安全性への懸念につながる場合があるからです。リチウムイオンバッテリーは熱に敏感であり、高温が続くと性能の低下や寿命の短縮を引き起こす原因になります。

例えば、長距離移動の際にサービスエリアごとに連続して急速充電を行うと、車両側のバッテリー制御システムが過熱を検知し、次第に充電速度を自動的に制限するようになります。その結果、最初の充電よりも次の充電の方が完了に時間がかかるといった現象が起こることがあります。こうした充電速度の低下は、移動計画に影響を与える可能性があり、ストレスの原因にもなりかねません。

さらに、充電器側でも連続使用による発熱が蓄積されるため、使用中のスタンドによっては安全装置が作動し、一時的に利用を停止するケースもあると言われています。このようなリスクを回避するためには、急速充電と急速充電の間に一定の時間を空ける、あるいは休憩を兼ねて車両とバッテリーを冷却させる工夫が効果的です。

そのため、連続した急速充電を予定している場合は、あらかじめ充電スポットの場所と間隔を確認し、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。快適かつ安全な長距離ドライブのためには、充電戦略の立て方にも注意を払う必要があるのです。

evの急速充電スタンドの料金体系を理解しよう

このとき、EVの急速充電スタンドの料金にも大きな差があることに注意が必要です。料金体系は運営事業者ごとに異なっており、同じエリア内でもスタンドによって価格が大きく変わることがあります。会員制と非会員制で価格が異なるのは一般的で、会員であれば割引料金が適用される一方、非会員は通常よりも割高な料金で利用するケースが多いです。また、料金の設定方法もさまざまで、時間単位(例えば30分○○円)で課金される場合と、電力量単位(1kWhあたり○○円)で課金される場合があります。

さらに、これらの方式が組み合わされている「時間+kWh」型の課金制度もあり、車種やバッテリー容量によって最適なプランが異なる点にも注意が必要です。たとえば、1kWhあたり40円〜60円の料金が設定されているスタンドが多く、満充電までに20kWhを使う場合、単純計算で800円〜1,200円ほどかかる可能性があります。また、都心部のスタンドは利便性の高さゆえに料金が高めに設定されている傾向があり、地方に比べて割高に感じることもあります。

このように、急速充電を頻繁に利用する場合は、月額制の充電プランに加入することで1回あたりの料金を抑えられることがあります。特に長距離移動が多いユーザーや、毎日の通勤でEVを使うユーザーにとっては、こうしたプランの利用が経済的な選択となるでしょう。逆に、使用頻度が低い場合は従量制を選んだ方が割安になる場合もあるため、自分の使用スタイルに合ったプランを選ぶことが重要です。

このため、複数の充電事業者のサービスを比較し、どのプランが最も自分の走行距離や利用頻度に適しているかを確認することが、充電コストを抑えるうえで非常に大切です。料金の見直しや適切なプランへの切り替えは、電気自動車の運用コスト全体に直結する要素であり、快適なEVライフを続けるためには欠かせない検討事項です。

急速充電はやばい?その理由と正しい理解

もしかしたら、「急速充電はやばい」と感じる方もいるかもしれません。実際、急速充電には大きな利便性がある一方で、いくつかの注意点を理解しておかないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。特に、バッテリーへの負荷が大きく、コスト面でも割高なケースが多いため、「やばい」と感じる理由には根拠があるのです。

まず、バッテリーの劣化に関する問題があります。急速充電では大量の電力が短時間でバッテリーに流れ込むため、内部温度が急激に上昇します。これにより、バッテリー内の化学反応が活発になり、劣化のスピードが速まることが懸念されています。特に頻繁に急速充電を繰り返すと、バッテリー寿命が想定より早く尽きる可能性があるため、慎重な運用が求められます。

また、料金の高さも無視できません。前述の通り、急速充電は通常充電と比較して1回あたりの料金が高めに設定されていることが多く、長距離移動や日常利用で繰り返すと、トータルのランニングコストがかさみます。特に高速道路のサービスエリアでは、利便性と引き換えに料金が割高になっている場合が少なくありません。

このようなリスクを踏まえると、ただ単に速さを追求するのではなく、車の状態や使用目的に合わせて充電方法を柔軟に選ぶことが、EVライフを快適にする鍵です。例えば、日常使いでは家庭での普通充電をメインにし、急速充電は必要なときに限定するなど、バランスの取れた充電戦略が重要です。正しい知識と工夫をもって活用すれば、急速充電も便利なツールとして安心して利用できるでしょう。

記事のポイントまとめ

-

急速充電は通常充電よりバッテリーへの負担が大きい

-

バッテリーの内部温度が上昇しやすく劣化を早める

-

充電1回あたりのコストが高く経済的負担になる

-

急速充電を頻繁に行うと走行距離が短くなる傾向がある

-

スマホ同様、短時間での繰り返し充電は寿命に影響する

-

充電スタンドの利用には非会員だと割高になることが多い

-

高速道路の充電設備では特に料金が高くなる傾向がある

-

車種や充電器の規格によって所要時間が大きく異なる

-

急速充電は時間の節約にはなるが、発熱リスクもある

-

連続で急速充電を行うと充電速度が低下する可能性がある

-

無料の普通充電に比べてコスト面で不利である

-

急速充電スタンドごとに料金体系にばらつきがある

-

運用コストが高いため料金に反映されやすい

-

事前準備(会員登録やアプリ)が必要な場合がある

-

急速充電に依存しすぎるとメンテナンスコストが増える可能性がある

🔰 EV初心者におすすめ|基礎知識まとめ

「電気自動車って何が不安?」「そもそもどう違うの?」といった疑問を持つ方向けに、初歩から分かりやすく解説したガイドをまとめました。