「ev フェリー 乗れない」と検索しているあなたは、電気自動車でフェリーを利用しようとした際に何らかの制限や問題に直面したのではないでしょうか。近年、環境配慮の高まりとともにEV車の普及が進む一方で、海上輸送における受け入れ体制にはまだ課題が残されています。特に新日本海フェリー、太平洋フェリー、さんふらわあ、東京九州フェリーなどの主要な船会社では、安全性を考慮した独自の制限やルールが存在します。本記事では、なぜEV車がフェリーに乗れないのか、その背景と現状、各社の対応方針、そして代替手段について詳しく解説していきます。安全でスムーズな移動のためにも、事前の情報収集と理解が重要です。

記事のポイント

-

フェリー各社がEV車に乗船制限を設ける理由

-

各フェリー会社のEV車受け入れ対応の違い

-

EV車でフェリーを利用する際の注意点と準備

-

フェリーが使えない場合の現実的な代替手段

evフェリー乗れない理由とは?

-

EV フェリー対応の現状

-

新日本海フェリー 電気 自動車の扱い

-

太平洋フェリー 電気自動車の制限

-

さんふらわあ evへの対応状況

-

EV車 発火 件数と安全対策

-

無人車航送が抱えるリスク

EV フェリー対応の現状

結論から言うと、現在多くのフェリー会社ではEV車両の乗船に制限があります。これは主に安全性への懸念が原因です。たとえば、EVバッテリーの発火リスクが取りざたされており、海上での消火が難しいことが大きな要因です。海上では消火器やスプリンクラーといった陸上設備のような即時対応が難しく、火災が発生した場合に乗客の安全確保や船の運航そのものに大きな影響を及ぼします。

また、リチウムイオン電池は高温や外部からの衝撃によって異常発熱を起こす可能性があるため、通常のガソリン車とは異なる点でリスクが高いとされています。実際、過去には陸上でEVが発火した事例が報告されており、フェリー会社もこうした前例を踏まえて慎重な判断を下しているのです。

さらに、フェリーには多数の車両が密集して搭載されるため、万が一1台のEV車両にトラブルが起こると、他の車両にも被害が広がる可能性があります。このような背景から、フェリー会社は通常の自動車よりも高いリスクを避けるため、EV車両の取り扱いに慎重な姿勢をとっています。今後は安全設備や運用ルールの改善により、対応状況が変化することも予想されます。

新日本海フェリー 電気 自動車の扱い

新日本海フェリーでは、電気自動車の乗船が一部制限されています。これはEV車に搭載されたリチウムイオン電池の特性により、火災時のリスクが高いためです。特に、バッテリーが外的な衝撃や温度変化によって損傷した場合には、発熱や爆発の危険性が伴います。海上では初期消火が困難であることから、フェリー運航においてはリスクを最小限に抑える対策が欠かせません。

例えば、EV車両のバッテリー部分が故障した際に発生する熱は、船内の密閉された空間では想定以上に広がりやすく、他の車両や人命にまで危害が及ぶ可能性があります。これを受けて、新日本海フェリーでは一部のEV車については乗船を認めておらず、また条件付きで受け入れているケースもあります。

こうした制限は、単にフェリー会社の都合ではなく、利用者の安全を第一に考えたうえでの措置です。そのため、フェリーを利用したいEVユーザーは、事前に公式サイトで情報を確認し、不明な点は電話やメールで問い合わせることが推奨されます。可能であれば、他の交通手段と組み合わせて移動計画を立てると安心です。

太平洋フェリー 電気自動車の制限

太平洋フェリーにおいても、EV車の乗船に一定の条件が設けられています。これにはバッテリー残量の制限や、充電状態の申告が含まれます。とくに注目すべき点は、フェリー会社がEV車の充電状況を詳細に確認することで、航行中の火災リスクをできる限り抑える姿勢を取っていることです。

また、満充電状態での乗船を避けるよう求められるのは、リチウムイオン電池が満充電時に高温を発しやすく、異常発熱による火災の危険性が増すためです。これは他の自動車に比べてEV特有の性質であり、フェリー内の限られた空間では大きな事故に発展する恐れがあるからです。

このため、乗船前にEVの充電状態を適切に調整することが求められます。さらに、一部の便ではEV車を船内の特定エリアに配置し、周囲に十分な空間を確保する工夫がされている場合もあります。こうした対策を講じることで、乗客と船員の安全を最優先に考えた運航が実現されています。

さんふらわあ evへの対応状況

現在のところ、フェリーさんふらわあではEV車の乗船に対して非常に慎重な姿勢を取っています。これは他のフェリー会社と同様、安全性に最大限の配慮をしているためです。たとえば、特定の航路や便に限定してEV車の乗船を許可するなど、個別に判断している状況です。さらに、乗船時には車両所有者や運転者の立ち合いが義務づけられており、無人での航送は基本的に認められていません。

このような対応の背景には、リチウムイオンバッテリーが抱える火災や漏電のリスクがあります。とくに船内という閉鎖的な空間では、一度火災が発生すれば消火が困難となり、大規模な事故につながる恐れがあるため、フェリー会社としてはリスクを最小限に抑える措置を講じています。さらに、万が一のトラブルに備え、EV車両の配置にも工夫を凝らし、他の車両から一定の距離を確保するような取り組みも行われています。

今後、EV車がさらに普及していく中で、さんふらわあ側も対応方針を見直す可能性がありますが、現時点では慎重な運用が続いています。利用者にとっては安心材料でもありますが、出発前に必ず最新の情報を確認し、必要があれば事前連絡や申請手続きを行うことが求められます。

EV車 発火 件数と安全対策

言ってしまえば、EV車がフェリーに乗れない背景には、発火件数の存在が大きな影響を与えています。EV車に搭載されているリチウムイオンバッテリーは、過充電、外部からの衝撃、内部短絡などによって容易に発熱し、最悪の場合は出火することがあります。国内外で報告されている火災事故の多くは、バッテリーの欠陥や不適切な充電が引き金となっており、船舶という特殊な空間ではこうしたリスクがより深刻に受け止められています。

現在、フェリー会社ではこうした事態に備えて、あらかじめリスクの高いEV車の乗船を制限したり、個別に申告させる仕組みを導入したりしています。たとえば、バッテリー残量や車種情報の提出を義務づけ、一定基準に満たない場合には乗船を断るといった措置が取られています。

これを受けて、一部の船会社ではEV専用の保管区画を設けるなどの工夫も始まっています。これらの区画は他の車両と隔てて配置されており、空調や熱センサー、初期消火装置などを併設することで、トラブル発生時の迅速な対応を可能にしています。今後は、さらなる安全技術の導入や法規制の整備が期待されるところです。

無人車航送が抱えるリスク

無人車航送、すなわち運転者が同乗せずに車両だけをフェリーに載せる方式は、EV車においては特に慎重な対応が求められます。これは、EV車が持つ構造的な特性と、バッテリーに関する安全上の問題が深く関係しているためです。たとえば、リチウムイオンバッテリーは異常発熱を起こす可能性があり、それが早期に検知されなければ、火災や煙の発生といった重大な事態に発展することがあります。

このような異常を運転者が同乗していれば早期に発見できる可能性がありますが、無人の場合はその兆候に気付くことが困難です。そのため、船内での監視体制が不十分な状況では、安全確保が著しく難しくなります。これを受けて、いくつかのフェリー会社では、無人でのEV車輸送を原則として認めておらず、有人での乗船を義務づけているところもあります。

また、運転者が乗っていない場合、異常発生時の迅速な避難措置や初期対応が取れないという点も無視できません。特に、船内という特殊な環境下では、万一の事故が他の乗客や車両にも波及するリスクが高いため、より厳格なルールが求められています。こうした背景を理解したうえで、EV車ユーザーはフェリーを利用する際に事前の確認と対応を徹底する必要があります。

evフェリー乗れない時の対策

-

東京九州フェリー 電気自動車の制約

-

北海道 フェリー EV充電の実情

-

ev車 フェリー利用時の注意点

-

EV フェリー今後の受け入れ体制

-

ev車ユーザーの代替手段とは

東京九州フェリー 電気自動車の制約

東京九州フェリーでは、電気自動車に対して独自に設けたガイドラインが存在し、その内容は他のフェリー会社と比較してもかなり明確です。これは、近年のEV車による火災事故の増加や、海上という閉鎖空間におけるリスク対応が求められている現状を受けたものです。安全な航行と乗客の命を守るために、さまざまな工夫がなされています。

具体的な内容としては、まずバッテリー温度の監視が求められます。事前に温度管理システムが正常に稼働しているかを確認することや、必要に応じて温度ログを提出するよう指示されるケースもあります。これは、航行中に温度異常が発生した際に即座に察知できるようにするためです。また、乗船中にはスタッフによる定期的な車両点検が行われることもあり、EV車の周辺を重点的に確認する体制が取られています。

このほかにも、乗船可能な車両の条件として、車種や年式、バッテリー容量などを事前に申告することが必要とされる場合があります。これらの情報をもとに、船内での最適な配置が検討され、他の車両や設備と適切な距離を保つことで安全を確保するのです。

EV車のオーナーにとっては、少々手間と感じる部分もあるかもしれませんが、これはすべて航行中の安心を得るための重要なプロセスです。利用前には、公式サイトなどで最新情報を確認し、必要書類や対応準備を整えておくとスムーズです。

北海道 フェリー EV充電の実情

北海道行きのフェリーでは、EV充電設備が整っていない場合もあります。特に長距離航路となることが多いため、目的地での充電環境について事前に調べておかないと、現地での移動に支障をきたす恐れがあります。そのため、乗船前には十分なバッテリー残量を確保しておくことが非常に重要です。

例えば、小樽や苫小牧を発着するフェリーでは、船内に充電ステーションが設置されていないことが一般的であるため、港を出たあとに充電が必要になるケースもあります。これを避けるには、航行前に自宅近くや途中の充電ステーションでしっかりと充電しておく必要があります。また、到着後にスムーズに行動できるよう、到着地周辺の急速充電スポットやEV対応の駐車場を事前にリストアップしておくと安心です。

さらに、季節や天候によってバッテリーの消耗が激しくなることもあるため、余裕を持ったプランニングが求められます。寒冷地である北海道では、冬季のバッテリー性能低下も考慮する必要があります。こうした点を理解し、慎重に旅の計画を立てることで、EVでも快適な北海道旅行を楽しむことができるでしょう。

ev車 フェリー利用時の注意点

EV車をフェリーで輸送する際には、いくつかの注意点があります。まず最も重要なのは、バッテリーの残量を事前に適切な水準に調整しておくことです。これは、満充電状態での乗船が推奨されないことが多いためで、過充電による発熱や劣化を防ぐ意味でも重要です。さらに、出航前にEV車のシステムに異常がないか、警告灯が点灯していないかを確認しておくと、トラブルを未然に防げます。

また、緊急時にフェリー会社から連絡を受け取れるように、乗船時に携帯番号やメールアドレスなどの連絡先を正確に登録しておくことが推奨されます。連絡先が不正確だと、万が一の際に即座の対応が難しくなるため、忘れずに確認しましょう。

このほか、EV車を輸送する際には、車内に可燃物を置かない、バッテリー冷却システムが正常に機能しているかをチェックする、車両のパーキングブレーキを確実にかけるなど、基本的な安全対策も怠らないようにしましょう。

また、フェリー会社によってEVに関するルールや取り扱い方針が異なります。たとえば、一部の会社では特定の車種や年式のEVのみ乗船可能としている場合もあります。したがって、利用を検討しているフェリー会社の公式サイトを事前に確認し、必要に応じて電話やメールで詳細を問い合わせることが大切です。こうした準備を怠らなければ、安全かつスムーズにEV車のフェリー輸送を実現することができるでしょう。

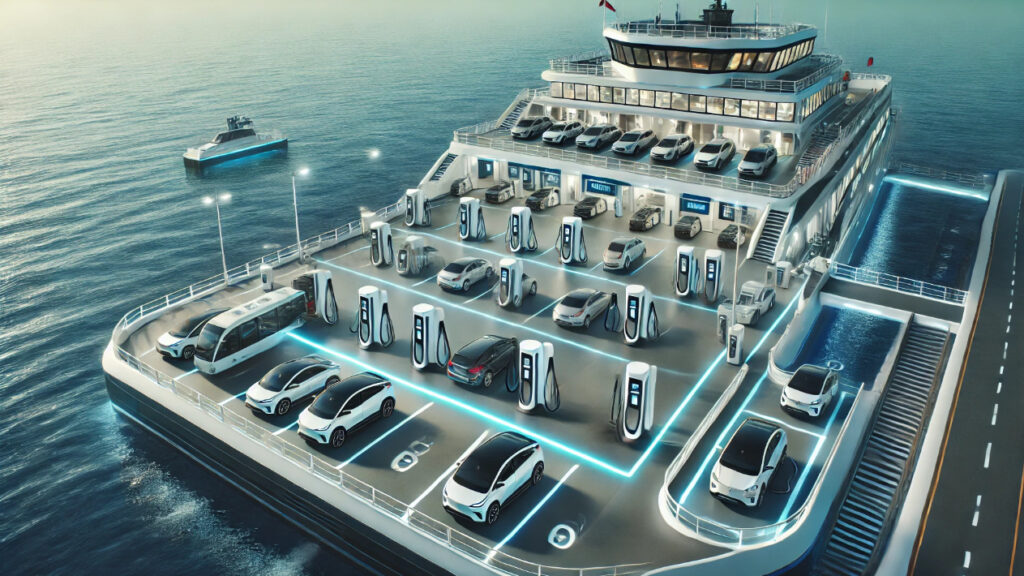

EV フェリー今後の受け入れ体制

今後、EV車の普及に伴ってフェリー会社も対応をさらに進めていくと予想されます。従来の内燃機関車に代わり、電動化が進む中で、EV車専用の取り扱い体制が急務となってきています。たとえば、一部の船舶では専用のEV区画の設置や、バッテリーの過熱を抑えるための放熱装置、冷却システムの導入が検討されています。

これに加えて、火災検知センサーや初期消火装置の搭載、電動車両用の隔離スペースの確保といった物理的な安全対策も整備されつつあります。これにより、車両ごとのリスクを管理しやすくし、船舶全体の安全性を高める工夫が進められています。また、船員に対するEV特有のトラブルに関する教育や訓練を行うケースも増えており、運用面での安心感も向上するでしょう。

さらに、将来的にはEV車の航送をスムーズにするために、事前のWeb申告システムの拡充や、船内でのエネルギーマネジメント技術の導入なども期待されています。このような取り組みが段階的に整備されていけば、より安心してEV車を輸送できる環境が全国のフェリー路線で整っていくと考えられます。

ev車ユーザーの代替手段とは

どうしてもフェリーに乗せられない場合、代替手段を検討する必要があります。たとえば、目的地で一時的にガソリン車をレンタルする方法があります。これにより、EV車での長距離移動やフェリー乗船を避け、現地の交通事情に応じた柔軟な対応が可能になります。

また、カーシェアリングサービスを活用するのも有効です。都市部や観光地では、短時間・短距離の移動に便利なカーシェアが数多く展開されています。料金も比較的リーズナブルで、スマートフォンひとつで予約から返却まで完了できるのも魅力です。

さらに、目的地までのアクセス手段を見直すのも一案です。鉄道や飛行機といった公共交通機関を利用して現地入りし、その後に現地で車を調達する方法をとれば、移動全体の手間とリスクを抑えることができます。特に、充電インフラが整っていないエリアや、寒冷地・山間部などバッテリー性能に不安がある地域では、こうした方法が有効です。

いずれにしても、旅程に合わせて計画的かつ柔軟に対応する姿勢が重要です。EV車を使うことで得られる環境への配慮や経済的メリットを活かしつつ、状況に応じて最適な移動手段を選択することが、快適な旅行を実現する鍵となります。

記事のポイントまとめ

-

多くのフェリー会社がEV車の乗船に制限を設けている

-

バッテリーの発火リスクが安全面で問題視されている

-

海上での消火活動が陸上に比べて困難である

-

密閉された船内で火災が広がる危険性がある

-

新日本海フェリーでは条件付きでの乗船対応がある

-

太平洋フェリーは充電状態の申告や残量調整が求められる

-

さんふらわあでは特定航路のみに限定している

-

EV車の過去の火災件数が各社の警戒感を強めている

-

一部フェリーでは専用の保管区画を設けはじめている

-

無人でのEV車輸送は安全確保の点で原則禁止される場合がある

-

東京九州フェリーは温度監視や情報申告を義務づけている

-

北海道行きフェリーでは船内充電設備が未整備なことが多い

-

バッテリー残量調整や車内管理など乗船者側の準備も必要

-

フェリー各社の対応は今後徐々に整備・改善が進む見込み

-

フェリーが使えない場合は代替移動手段の検討が現実的である

🔰 EV初心者におすすめ|基礎知識まとめ

「電気自動車って何が不安?」「そもそもどう違うの?」といった疑問を持つ方向けに、初歩から分かりやすく解説したガイドをまとめました。