電気自動車に乗ると頭痛を感じる――そんな経験をしたことはありませんか?最近では、ハイブリッド車や電気自動車の利用者から「ハイブリッド車で頭痛がする」「車に乗ると気持ち悪い」といった声が増えています。その背景には、電磁波による影響が関係している可能性があるといわれています。特に、電磁波を感じる人や電磁波過敏症の疑いがある人にとっては、電磁波が原因で体調不良を引き起こすことも少なくありません。

本記事では、電磁波による頭痛の治し方や、ハイブリッド車で起こりうる症状の原因、そして電磁波過敏症が本当に存在するのかという点について掘り下げて解説します。また、電磁波過敏症のチェック方法や診断基準、さらには効果的な治し方についても紹介します。「電気 自動車 頭痛」と検索したあなたに向けて、症状の原因を理解し、日常で取り入れられる対策を見つけるヒントになれば幸いです。

記事のポイント

-

電気自動車やハイブリッド車が引き起こす頭痛の原因

-

電磁波過敏症の特徴や診断基準、チェック方法

-

電磁波による頭痛や不調の対策と治し方

-

EVに乗って気分が悪くなる人への具体的な対応策

電気自動車で頭痛を感じる原因とは

-

電磁波を感じる人の特徴とは?

-

ハイブリッド車で頭痛が起きる理由

-

電磁波過敏症の診断基準を解説

-

電磁波に敏感な人の対策とは

-

ハイブリッド車で気持ち悪くなる要因

電磁波を感じる人の特徴とは?

現在の私は、電磁波に敏感に反応する人が存在することを知っています。これは、周囲の電子機器や通信機器、あるいは送電線などから発せられる電磁波に過敏に反応し、頭痛や吐き気、倦怠感などの身体的不調を引き起こす現象です。この状態は一般的に「電磁波過敏症」と呼ばれることがありますが、その存在や症状については医学界でも見解が分かれています。

例えば、Wi-Fiルーターやスマートフォンの近くにいるとめまいや頭の重さを感じる人、パソコン作業中に集中力が急激に低下する人などがいます。こうした症状は、単なる気のせいとして片付けられることもありますが、本人にとっては深刻な体調不良として現れます。そのため、生活に支障をきたす場合も少なくありません。

さらに、電磁波に対する感受性は個人差が非常に大きく、同じ環境にいても全く影響を受けない人もいれば、すぐに体調不良を訴える人もいます。これは、生まれつきの体質や過去のストレス経験、生活習慣などが関係していると考えられています。このように、電磁波を感じる人の特徴には多様性があり、誰もが該当する可能性があるという点で、無視できない問題として注目されつつあります。

ハイブリッド車で頭痛が起きる理由

このように考えると、ハイブリッド車によって頭痛を引き起こす原因の一つに「電磁波」があるといえます。電動モーターや高電圧バッテリーから発せられる微弱な電磁波が、電磁波に敏感な一部の人にとっては身体への刺激となり、頭痛や目の奥の違和感、さらには軽い吐き気などの症状を引き起こすことがあるのです。特に長時間運転する人や車内にいる時間が長い人ほど、その影響を感じやすくなる可能性があります。

例えば、ハイブリッド車に乗ると頭が重くなると感じる方もいますし、特定の車種やシートの配置によって症状の強さが変わるという声もあります。また、運転中にスマートフォンやカーナビなど複数の電子機器を使用することで電磁波の総量が増加し、それが体調不良の引き金になることも指摘されています。

ただし、これらの症状は誰にでも起こるわけではありません。体質や電磁波に対する感受性、または車内の通気性や温度などの環境要因が複雑に絡んでおり、人によって感じ方が大きく異なるのが実情です。このため、同じハイブリッド車を利用しても全く問題がない人もいれば、わずかな時間で不快感を訴える人もいるのです。したがって、自分自身の体調や反応をよく観察しながら、必要に応じて車内の環境改善や専門家への相談を検討することが大切です。

電磁波過敏症の診断基準を解説

そこで、電磁波過敏症の診断基準についてより詳しく説明します。現時点では、国際的にも医学的に確立された明確な診断基準は存在していません。そのため、診断には総合的な判断が求められます。主に患者の申告内容や生活環境、症状の出現と消失のパターンなどを慎重に観察して判断する方法が一般的です。

例えば、特定の場所や機器の近くにいるときだけ頭痛やめまい、倦怠感などの症状が現れ、そこから離れると数時間以内に改善するケースが多く報告されています。このような環境依存的な症状の変化は、電磁波との因果関係を探る重要な手がかりになります。さらに、症状の発現タイミングや、複数の状況で繰り返し同様の症状が確認されるかどうかも、診断の参考にされます。

加えて、他の病気や心理的要因との区別も不可欠です。例えば、慢性疲労症候群や不安障害、自律神経失調症などが似たような症状を伴うため、鑑別診断が重要となります。そのため、自己判断に頼らず、医師と相談しながら生活日記や体調変化の記録を継続してとることが、診断の第一歩として非常に有効です。必要に応じて、アレルギーや血液検査、問診による包括的なアプローチが推奨されます。

電磁波に敏感な人の対策とは

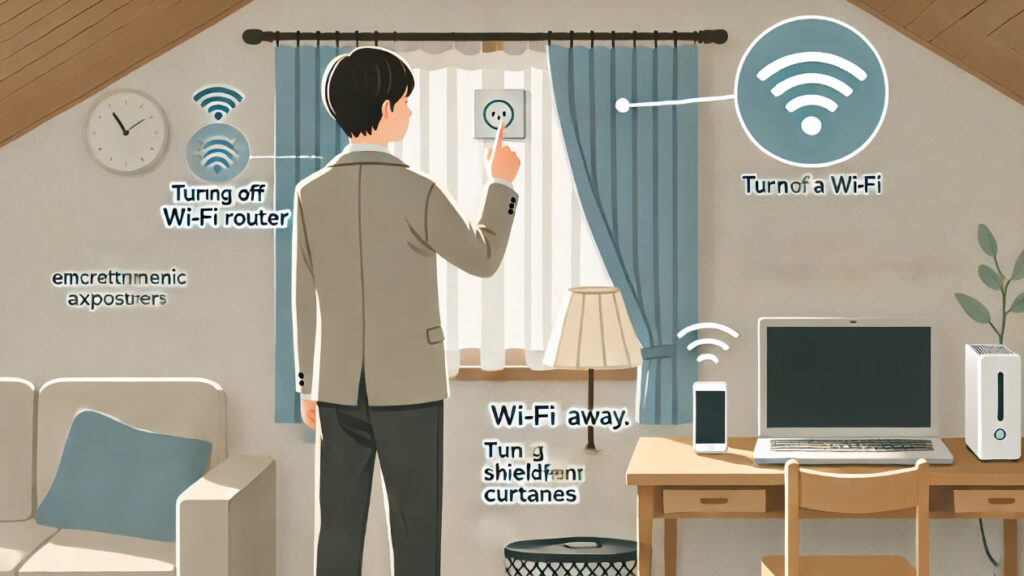

これには、生活環境の見直しが非常に効果的であると言えます。電磁波に敏感な人は、日常の中で無意識に受けている電磁波の量を減らす努力をすることが重要です。例えば、家の中で使っている電子機器の配置を見直し、長時間近くにいる場所には電子機器を置かないようにする工夫が求められます。

さらに、電磁波を遮断するためのカーテンや布製品、アース付きのタップなど、電磁波カットを目的とした製品を活用するのも効果的です。これにより、就寝中やくつろいでいる間の電磁波暴露を最小限に抑えることができます。また、通勤や移動の際にも注意が必要で、なるべく電磁波の少ない交通手段を選ぶようにすると安心です。具体的には、座席の配置や乗車位置によって受ける電磁波の強度が変わることもあるため、自分にとって負担の少ない選択を心がけましょう。

例えば、寝室のベッドをコンセントやWi-Fiルーターから遠ざけるだけでも、睡眠の質が向上するという報告があります。スマートフォンを枕元に置かないようにしたり、使わない時は機内モードに設定するなどの小さな工夫も蓄積すれば大きな違いとなります。このような対策は特別な知識がなくても誰でも始められるうえ、コストも比較的少なく済むため、多くの人にとって実践しやすい内容です。生活全体を見直す中で、自分にとって効果的な方法を少しずつ見つけていくことが重要です。

ハイブリッド車で気持ち悪くなる要因

言ってしまえば、ハイブリッド車で気分が悪くなる要因は、単一のものではなく、電磁波、騒音、空気の質、振動など、複数の要素が重なって発生しています。特に、電磁波に敏感な人は、車内で発せられる微弱な電磁波によって頭痛やめまい、吐き気といった症状を引き起こすことがあります。

さらに、車内での騒音や微細な振動も無視できません。例えば、アイドリングストップ時にエンジンが停止し、再始動する瞬間に発生するわずかな振動や音の変化に敏感に反応する人がいます。これにより、長時間の運転中に知らず知らずのうちに疲労が蓄積し、体調不良につながることがあります。

また、車内の空気環境も重要なポイントです。ハイブリッド車は気密性が高いため、空気がこもりやすく、二酸化炭素濃度が上昇することによって息苦しさや頭痛を感じるケースもあります。これは閉鎖空間での換気不足に起因するものであり、こまめな換気や空気清浄機の導入などで改善が期待できます。

他にも、シートの素材や座り心地、運転姿勢のクセによって、体への負担がかかることも体調に影響を与える可能性があります。たとえば、長時間運転中に同じ姿勢を保ち続けることで筋肉が硬直し、それが気分の悪さを増幅させる場合もあります。こういった要素が重なり合って、ハイブリッド車での乗車が不快に感じられることがあるのです。

電気自動車頭痛の対策と治し方

-

電磁波による頭痛の治し方

-

電磁波過敏症のチェック方法

-

電磁波過敏症は本当にあるのか?

-

電磁波過敏症の効果的な治し方

-

日本でEVが流行らない理由とは

電磁波による頭痛の治し方

まず、電磁波による頭痛への対処法としては、可能な限り電磁波の影響を受けない生活環境を整えることが最も効果的だと考えられます。特に、家庭内では自分でコントロールできる要素が多いため、改善の余地が大きいと言えるでしょう。たとえば、就寝前にはWi-Fiルーターの電源を切る、スマートフォンを機内モードに設定して枕元から遠ざけておくといった対策が有効です。これにより、睡眠中に頭部が電磁波の影響を受けにくくなり、翌朝の体調が改善する可能性があります。

また、電磁波を遮断する目的で、電磁波対策用のカーテンやアース付きの電源タップなどの専用グッズを導入する方法もあります。これらは多少のコストがかかるものの、使用することで電磁波の曝露量を低減できるとされています。加えて、電磁波を多く発する家電製品(電子レンジ、IH調理器、スマートメーターなど)の使用頻度や使用時の距離を見直すことも効果的です。

一方で、頭痛の症状がストレスや睡眠不足によって悪化することも報告されているため、生活習慣の見直しも欠かせません。例えば、夜更かしを避けて規則正しい睡眠リズムを保つ、過度なスマートフォン使用を控える、リラックスできる時間を意識的に取るといったことも、症状緩和につながります。これには、瞑想や深呼吸、軽いストレッチなども有効で、電磁波そのものに対する直接的な対処だけでなく、心身のバランスを整えることも治し方の一部と言えるでしょう。

このため、自分が電磁波過敏症かどうかを確認するには、チェックリスト形式で症状を確認する方法が一般的です。まずは日常生活の中で、どのような場面で体調不良が起きているかを記録することから始めましょう。例えば、「スマートフォンを使用した直後に頭痛がする」「Wi-Fi環境下でめまいを感じる」「IHクッキングヒーターの近くで胸が苦しくなる」など、症状と状況の関係を詳しくメモすることが重要です。

このような記録を1~2週間程度続けることで、特定の機器や状況に反応している傾向が見えてくることがあります。さらに、「夜間に睡眠が浅くなる」「電子機器の近くにいると疲れやすくなる」などのように、直接的ではなく間接的な症状も含めて確認してみてください。

チェック項目の例としては、次のようなものが挙げられます:「電子レンジを使っているときに体調が悪くなる」「スマートフォンを耳に当てると頭が痛くなる」「電車やバスなどの交通機関で気分が悪くなる」「大型家電の近くにいると集中力が落ちる」など。該当する項目が多い場合は、自己判断に頼らず、専門の医師や環境アレルギーに詳しい医療機関に相談することが勧められます。

医師の診断を受ける際には、事前に記録した情報を持参することで、より的確な判断が期待できます。状況に応じて、実際の生活空間での電磁波測定などを行うケースもあるため、専門機関の協力を得ることが、より正確な確認への近道となるでしょう。

電磁波過敏症は本当にあるのか?

ここで、多くの人が疑問に思うのが「電磁波過敏症は本当に存在するのか」という点です。実際、医学界ではこの症状について賛否が分かれており、明確な診断基準や科学的な証明がまだ確立されていないのが現状です。電磁波によって人体にどのような影響があるのかについては研究が進められているものの、その結果にはばらつきがあり、はっきりとした因果関係を特定するには至っていません。

ただし、それにも関わらず、電磁波に関する体調不良を訴える人が世界中に一定数存在していることもまた事実です。彼らの症状は多岐にわたり、頭痛、めまい、吐き気、不眠、集中力の低下などが含まれます。これらの不調が電磁波と関連していると感じている本人にとっては、実際の病名の有無に関係なく深刻な問題です。

このような背景から、電磁波過敏症の存在を完全に否定することもできません。最近では、一部の医療機関がこの症状に対するカウンセリングや生活環境改善のサポートを行っており、症状の軽減につながったという例も報告されています。また、心理的なストレスや過去のトラウマが影響している可能性もあるため、精神的・環境的な側面を含めた包括的なアプローチが重要だと考えられます。

現段階では「電磁波過敏症は科学的に証明された疾患である」とは断言できませんが、少なくとも一部の人々にとって現実的な不調を引き起こしていることは無視できない事実です。したがって、今後の研究や実証データの蓄積に期待しつつ、当事者が安心して相談できる環境の整備が求められています。

電磁波過敏症の効果的な治し方

私であれば、まず信頼できる医師の診断を受けることから始めます。電磁波過敏症はまだ医学的に確立された診断基準がないため、症状を丁寧に伝えながら、身体的な異常が他の病気によるものでないかを確認してもらうことが大切です。そのうえで、必要に応じて心療内科やカウンセリングの専門家と連携し、精神的なストレスや生活習慣の見直しにも取り組みます。

例えば、職場であれば座席の位置を変えて電子機器から一定の距離をとる、Wi-Fiルーターの設置場所を見直す、モニターとの距離を十分に確保するといった対策が可能です。自宅でも同様に、寝室から電子機器を取り除いたり、電磁波対策用のカーテンやシートを活用したりすることが、症状の軽減につながるケースがあります。加えて、定期的に休憩を取ることで、長時間の電子機器使用による負担を減らす工夫も効果的です。

さらに、身体のストレス耐性を高めることも治療には欠かせません。規則正しい生活リズムを保つこと、バランスの取れた食事を心がけること、適度な運動やストレッチを日常に取り入れることが、心身の安定につながります。特に、深呼吸や瞑想などのリラクゼーション習慣は、自律神経のバランスを整え、過敏な状態をやわらげる効果が期待できます。

このように、電磁波過敏症の治療には医学的アプローチと生活環境の調整、そして精神的サポートの三本柱が重要です。自分の症状に向き合いながら、無理なく継続できる改善策を見つけていくことが、長期的な体調管理には欠かせません。

日本でEVが流行らない理由とは

このような理由から、日本でEV(電気自動車)があまり普及していない背景には、単に技術的・経済的な問題にとどまらず、ユーザーの心理的な抵抗や身体的な違和感も深く関わっている可能性があります。中でも、消費者が感じる「乗り物としての違和感」や「電磁波への懸念」は、EVに対する不安要素として無視できないものです。たとえば、「運転中に頭痛がする」「静かすぎて不安」「運転後に疲労感が強い」といった感想が実際に存在しています。

また、エンジン音がほとんどしないEV特有の静粛性が、逆に緊張や不安を誘発するという声もあります。従来のエンジン車に慣れている人にとっては、エンジン音が「安心材料」になっていたこともあり、音のない車内にストレスを感じることがあるのです。さらに、EVの高電圧バッテリーや電子機器から発せられる電磁波に対する健康上の懸念も、頭痛や不快感といった症状と結び付けて語られるケースが増えています。

もちろん、インフラ整備の遅れやEV車両の価格の高さ、航続距離への不満といった現実的な課題も、普及を妨げる大きな要因です。しかし、それだけでなく「体感的な快適性」や「精神的な安心感」といった主観的な要素も、購入や乗り換えを検討する際の大きな判断材料になっていると考えられます。このように、EVが今後本格的に普及するためには、技術面の進化に加えて、利用者の感覚や価値観にも寄り添ったアプローチが求められているのです。

記事のポイントまとめ

-

電磁波に敏感な人は電気自動車内で体調不良を起こすことがある

-

ハイブリッド車の微弱な電磁波が一部の人に刺激となる

-

頭痛や倦怠感の原因には空気のこもりや振動も含まれる

-

車内で使用する電子機器の数が体調に影響を与える場合がある

-

電磁波過敏症の明確な診断基準は現時点では存在しない

-

体調不良が特定の環境下でのみ発生する場合は電磁波が原因の可能性がある

-

他の疾患との鑑別が必要であり医師との相談が重要となる

-

自宅や車内の電子機器の配置によって症状が緩和することがある

-

電磁波カットグッズの使用が一部の人に効果を示す

-

電磁波を多く受ける乗車位置を避けることで予防につながる

-

睡眠環境を整えることで頭痛の軽減に寄与することがある

-

チェックリストで自分の症状を把握しやすくなる

-

精神的ストレスも過敏症の一因として考慮すべきである

-

日本でEVが普及しない理由の一つに「体感的不快感」がある

-

EVの静粛性や電子制御が逆に不安や疲労を引き起こす可能性がある

🔰 EV初心者におすすめ|基礎知識まとめ

「電気自動車って何が不安?」「そもそもどう違うの?」といった疑問を持つ方向けに、初歩から分かりやすく解説したガイドをまとめました。